Apesar de atualmente a Indy ser quase uma categoria monomarca, com apenas um modelo de chassi e duas opções de motorização, no passado a categoria foi marcada pela criatividade dos construtores, trazendo à vida uma miríade de conceitos, nem sempre com sucesso.

1. Pat Clancy Special (1948): o bizarro monoposto de seis rodas que correu em Indianápolis

Para entender a história do Pat Clancy Special, é preciso voltar ao período pós-Segunda Guerra Mundial, quando a inovação no automobilismo americano era impulsionada mais pela intuição dos engenheiros do que por simulações em túnel de vento. Em 1948, em meio à era dos roadsters de motor dianteiro, o empresário Pat Clancy decidiu desafiar os padrões com um projeto que parecia mais saído de um filme de ficção científica do que de um box de Indianápolis: um carro com seis rodas, sendo quatro no eixo traseiro, todas motrizes.

A ideia, embora incomum, não era sem fundamento. Clancy acreditava que ao dobrar o número de pneus traseiros, o carro poderia aumentar a tração nas curvas inclinadas do Indianapolis Motor Speedway — o que permitiria acelerar mais cedo nas saídas de curva e manter velocidades mais altas em linha reta. O conceito foi desenvolvido em parceria com a Kurtis Kraft, tradicional construtor da época, que adaptou um chassi especialmente para abrigar o conjunto mecânico necessário para movimentar o eixo duplo traseiro.

O motor era o onipresente Offenhauser de 270 polegadas cúbicas (cerca de 4,4 litros), um quatro cilindros em linha com comando duplo no cabeçote, que dominava as corridas de monopostos nos EUA desde a década de 1930. O trem de força, no entanto, foi especialmente modificado para permitir a transmissão de torque para dois diferenciais traseiros, cada um alimentando um par de rodas — uma solução engenhosa que, apesar de rudimentar, funcionava.

O carro foi inscrito na edição de 1948 da Indy 500 e pilotado por Billy DeVore, veterano das pistas americanas. Contra as expectativas, o Pat Clancy Special conseguiu se classificar com o 20º tempo e completou as 200 voltas da prova, cruzando a linha de chegada em 12º lugar. Para um carro experimental de primeira geração, o desempenho foi notável — ainda mais se considerarmos os desafios técnicos envolvidos em alinhar e balancear seis rodas em um oval de alta velocidade.

Apesar do relativo sucesso, o conceito não teve continuidade. O peso adicional, a complexidade do sistema de tração e os ganhos de desempenho limitados fizeram com que a ideia fosse logo abandonada. O carro nunca mais correu e permaneceu como uma curiosidade histórica. Décadas depois, a Fórmula 1 testaria conceitos semelhantes, como o Tyrrell P34 de seis rodas nos anos 1970, mas também sem continuidade prática.

Hoje, o Pat Clancy Special é lembrado como um dos projetos mais excêntricos e engenhosos da história da Indy 500. Ele representa uma época em que a criatividade dos construtores ainda tinha espaço nas grandes corridas, e onde a linha entre genialidade e loucura era tênue — e, muitas vezes, celebrada.

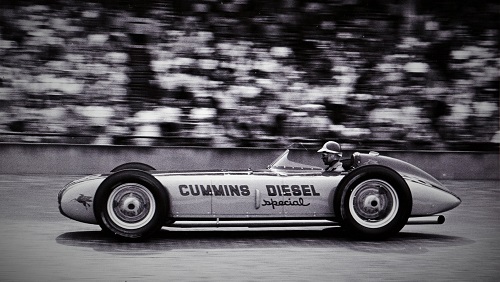

2. Cummins Diesel Special (1952): o único carro a diesel a conquistar a pole em Indianápolis

Para entender a história do Cummins Diesel Special, precisamos voltar à década de 1930, quando a empresa americana Cummins Engine Co., especializada em motores a diesel, começou a usar a Indy 500 como um campo de provas e vitrine tecnológica. A ideia era mostrar ao público e à indústria que motores a diesel — até então associados a caminhões e locomotivas — podiam ser também sinônimo de inovação, desempenho e confiabilidade.

A primeira participação da marca foi em 1931, com um carro movido a diesel que completou toda a prova sem reabastecer, graças ao baixo consumo do motor. Apesar da performance modesta, a façanha chamou atenção. Ao longo das décadas seguintes, a Cummins continuou a investir em projetos experimentais, mas foi em 1952 que a ousadia atingiu seu ápice.

Com base em um novo regulamento da USAC, que permitia motores diesel mais volumosos em troca de menor taxa de compressão e rotações mais limitadas, a Cummins desenvolveu um motor diesel de seis cilindros em linha com injeção direta e sobrealimentação por turbocompressor, algo inédito na história da prova. O motor era colossal: 6,6 litros, com cerca de 400 cavalos de potência, mas seu maior trunfo estava na resistência e no torque abundante em baixas rotações.

O carro foi desenvolvido com auxílio da Kurtis Kraft, e recebeu uma carenagem altamente aerodinâmica para os padrões da época, com entradas de ar laterais suaves e uma carroceria toda envolvente. O conjunto recebeu o número #28, e foi entregue ao experiente Fred Agabashian, piloto com passagens consistentes pela Indy desde a década anterior.

Durante os treinos, o Cummins Diesel surpreendeu a todos. A potência do turbo em altitudes mais elevadas ajudou o carro a registrar o tempo mais rápido das classificações, cravando a pole position da Indy 500 de 1952 — a primeira e única vez que um carro movido a diesel liderou o grid de largada na prova.

Na corrida, no entanto, o conto de fadas durou pouco. O carro começou bem, mas enfrentou problemas de superaquecimento após 71 voltas, abandonando a prova. Ainda assim, o impacto da performance foi tão significativo que a organização decidiu rever o regulamento técnico, impondo severas restrições a motores diesel e forçando seu desaparecimento do grid nos anos seguintes.

O Cummins Diesel Special de 1952 permanece até hoje como um dos maiores exemplos de inovação bem-sucedida na história da Indy 500. Seu legado vai além da pole: ele demonstrou que a tecnologia diesel, quando levada ao limite, poderia competir com motores a gasolina em um dos palcos mais exigentes do automobilismo mundial. Décadas depois, os motores diesel voltariam a brilhar em Le Mans, mas nunca mais em Indianápolis.

Atualmente, o carro está preservado no Indianapolis Motor Speedway Museum, sendo reverenciado como ícone da engenharia alternativa e símbolo de uma era em que ousar podia significar liderar o grid — mesmo que só por um dia.

3. Kurtis Kraft Ferrari Roadster (1956): quando a Ferrari tentou domar Indianápolis à moda americana

Para entender o curioso Kurtis Kraft Ferrari Roadster, precisamos olhar para o contexto da década de 1950, quando Enzo Ferrari ainda sonhava em conquistar a América. A Ferrari já era uma força dominante nas corridas europeias, especialmente na Fórmula 1 e nas provas de resistência, mas Indianápolis era um mundo à parte — um mundo dominado por chassis americanos robustos e motores Offenhauser de quatro cilindros preparados para sobreviver às 500 milhas em velocidade constante.

A tentativa de unir esses dois universos veio através de Luigi Chinetti, representante da Ferrari nos Estados Unidos, e promotor entusiasta da marca. Chinetti acreditava que a Ferrari podia se destacar também no oval mais famoso do planeta, e encomendou à Ferrari um motor baseado no modelo 375 F1, um V12 de 4,5 litros projetado originalmente para os GPs europeus, mas adaptado para rodar em alta velocidade por longos períodos. O motor tinha cerca de 380 HP, e girava mais alto que os Offys, mas sua confiabilidade ainda era uma incógnita.

Para acomodar esse propulsor italiano em um carro com chances reais em Indianápolis, Chinetti contratou ninguém menos que Frank Kurtis, o mago dos roadsters americanos. A carroceria foi construída à mão pela Kurtis Kraft, em alumínio batido, com linhas típicas dos carros da Indy: longa, baixa e com assento deslocado para o lado esquerdo, priorizando a estabilidade nas curvas inclinadas.

O resultado foi o Kurtis Kraft-Ferrari Special, inscrito nas 500 Milhas de 1956 com o patrocínio da Bardahl. O carro chamou atenção tanto pelo som do V12 quanto pelo emblema do Cavallino Rampante estampado sobre a carroceria americana. Bob Sweikert, vencedor da Indy 500 no ano anterior, foi escalado como piloto, o que aumentou ainda mais as expectativas.

Infelizmente, a estreia foi decepcionante. Durante os treinos, o carro mostrou-se difícil de acertar, com problemas de superaquecimento e má distribuição de peso. O V12, projetado para circuitos mistos, sofria com a exigência constante de rotação alta nas retas intermináveis do oval. Para piorar, um problema no sistema de combustível impediu o carro de sequer se classificar para a prova.

A tentativa de unir Ferrari e Indianápolis nunca mais se repetiu com essa abordagem direta. Em anos seguintes, a Ferrari ainda cogitou projetos próprios para a Indy 500 — incluindo o famoso chassi Tipo 637, que nunca correu —, mas o Kurtis Kraft-Ferrari Roadster segue como a única tentativa real de fazer um motor Ferrari rugir em Indianápolis com um chassi 100% americano.

Hoje, o carro está restaurado e pertence à coleção Roarington, sendo uma das máquinas mais raras e excêntricas da história cruzada entre Ferrari e a cultura racing americana. Ele representa uma época em que o intercâmbio técnico entre continentes ainda era experimental — e onde a fusão de filosofias distintas, embora romântica, nem sempre gerava resultados práticos.

4. Smokey Yunick’s Capsule Car (1964): o roadster com motor deslocado que foi longe demais para a Indy

Para entender a história do Capsule Car, precisamos conhecer o homem por trás da máquina: Henry “Smokey” Yunick, engenheiro autodidata, ex-piloto de bombardeiros na Segunda Guerra Mundial e talvez o preparador mais criativo e controverso da história do automobilismo americano. Dono da lendária oficina “Best Damn Garage in Town”, Smokey ficou conhecido por suas soluções engenhosas que desafiavam (e às vezes burlavam) os regulamentos técnicos da NASCAR e da USAC.

Na virada dos anos 1960, a supremacia dos roadsters de motor dianteiro em Indianápolis começava a ser ameaçada pelos carros europeus de motor traseiro, como os Lotus-Climax. Smokey, no entanto, acreditava que os roadsters ainda tinham potencial — desde que fossem radicalmente repensados. Foi assim que nasceu seu projeto mais extremo: o Offset Roadster, apelidado de “Capsule Car”.

A ideia básica era maximizar a aderência lateral nas curvas inclinadas da Indy. Para isso, Yunick reposicionou todo o carro — motor, chassi, rodas e piloto — para o lado esquerdo, deixando o lado direito quase “vazio”. Isso criava uma distribuição de peso extremamente assimétrica, com mais carga sobre os pneus internos (esquerdos), permitindo contornar curvas a velocidades maiores sem comprometer a tração.

Além da assimetria extrema, o carro apresentava um design completamente fechado e aerodinâmico, com o piloto acomodado em uma verdadeira “cápsula” metálica posicionada próxima à linha do asfalto, quase como um sidecar embutido. O motor era um Offenhauser turbocomprimido, montado também de forma deslocada, com tubulações de admissão e escape redesenhadas para compactar o perfil lateral do carro.

O carro foi inscrito para as 500 Milhas de Indianápolis de 1964, mas logo surgiram os obstáculos. A USAC (United States Auto Club), preocupada com o impacto potencial do projeto no equilíbrio competitivo e na segurança, exigiu uma série de mudanças no carro para permitir sua participação. Smokey acatou algumas, mas se recusou a reconfigurar elementos essenciais do conceito. Como resultado, o carro não foi autorizado a participar da prova, encerrando prematuramente uma das mais ousadas tentativas de reinventar o roadster americano.

Mesmo sem correr, o Capsule Car ficou gravado na história como símbolo de inovação levada ao limite. Décadas depois, conceitos de assimetria e deslocamento de massa seriam usados com sucesso em outras categorias, como a NASCAR moderna, que adota offset deliberado em seus chassis para ovais. Smokey estava, como tantas vezes, à frente de seu tempo — e à margem das regras.

Hoje, réplicas e restos do Capsule Car podem ser vistos em exposições e livros sobre a história da Indy. É lembrado não apenas pelo visual incomum, mas como exemplo de como, às vezes, a inovação radical assusta tanto quanto fascina — e pode ser barrada não pela falta de eficácia, mas por quebrar paradigmas demais, rápido demais.

5. Stein-Huffaker’s Twin Porsche Special (1966): o Porsche bi-motor que desafiou as 500 Milhas de Indianápolis

Nos anos 1960, a competição em Indianápolis estava mais acirrada do que nunca. A Indy 500 passava por uma transição técnica significativa, com os tradicionais roadsters de motor dianteiro começando a dar espaço aos novos carros de motor traseiro, inspirados pela Fórmula 1. Foi nesse contexto de mudanças e inovações que, em 1966, nasceu o Stein-Huffaker Twin Porsche Special, um projeto único e ousado que se destacou não apenas pela sua configuração excêntrica, mas também pela ambição de aplicar tecnologia europeia avançada no oval mais famoso do mundo.

O projeto foi idealizado por Jack Huffaker, um experiente engenheiro de chassi, e Bill Stein, proprietário de um time de corridas de monopostos. Eles se uniram para criar um carro com uma configuração de motor “bi-motor”, algo nunca antes visto em Indianápolis. Em vez de um único motor centralizado ou dianteiro, o Twin Porsche Special possuía dois motores Porsche de 2.0 litros, cada um alimentando um dos eixos, resultando em um carro com tração integral.

A escolha dos motores Porsche foi uma clara tentativa de introduzir a engenharia refinada e o desempenho das unidades europeias no tradicional campeonato americano. A Porsche, conhecida por seus motores de alta rotação e eficiência, foi uma escolha ambiciosa, mas o projeto também tinha suas limitações. A configuração “bi-motor” criava um desafio técnico considerável, exigindo sistemas de transmissão extremamente complexos para integrar os dois motores de maneira eficiente e sincronizada.

O carro fez sua estreia nas 500 Milhas de 1966, mas, como era de se esperar, as coisas não correram conforme o planejado. Durante os treinos, surgiram problemas de sincronização entre os motores, fazendo com que o carro fosse excessivamente difícil de controlar. Além disso, as temperaturas dos motores começaram a superar o esperado, causando falhas mecânicas e dificuldades de desempenho. O Twin Porsche Special sequer conseguiu se classificar para a corrida, sendo eliminado nas etapas iniciais.

Embora o carro nunca tenha competido efetivamente, o projeto chamou atenção na época por sua ousadia e pela tentativa de incorporar tecnologia alemã avançada a um evento amplamente dominado pelos construtores americanos. A ideia de dois motores alimentando o carro foi um desafio mecânico e logístico enorme, mas também uma reflexão da mentalidade inovadora e experimental que dominava o automobilismo nos anos 1960. O Twin Porsche Special ficou marcado na história como um exemplo de como o espírito de inovação poderia ser simultaneamente visionário e impraticável.

Décadas depois, o conceito de carros com múltiplos motores continuaria a ser uma área de interesse em alguns projetos, mas nenhum chegou a competir de forma significativa nas 500 Milhas de Indianápolis. O legado do Twin Porsche Special é, portanto, o de um projeto que mostrou até onde os engenheiros estavam dispostos a ir para tentar inovar — e como, por vezes, a inovação radical pode ser mais uma curiosidade histórica do que uma solução viável.

Hoje, o Stein-Huffaker Twin Porsche Special é lembrado como um dos mais audaciosos e técnicos carros experimentais da história da Indy, um exemplo de como o desejo de explorar os limites da engenharia pode levar a criações verdadeiramente originais, mesmo que, em última análise, não tenham sucesso competitivo.

6. STP-Paxton Turbocar (1967): a turbina que quase conquistou a Indy 500

Nos anos 1960, a busca por inovações tecnológicas no automobilismo atingia novas alturas, e a Indy 500 foi palco de algumas das ideias mais ousadas já vistas nas pistas. Após o sucesso das turbinas em provas de resistência e velocidade, a aplicação de motores a turbina a gás em carros de corrida parecia ser a próxima revolução lógica. Foi nesse contexto que nasceu o STP-Paxton Turbocar, um projeto que prometia transformar o automobilismo de base com sua proposta futurista.

O carro foi idealizado por Andy Granatelli, o carismático executivo da STP, em parceria com a Paxton Products, empresa especializada em superchargers. Granatelli acreditava que os motores a turbina, com sua alta potência, baixo peso relativo e operação contínua, eram o futuro das corridas. E, em vez de adaptar uma turbina a um carro comum, o projeto começou do zero, com o motor sendo o elemento central do projeto.

O Turbocar era impulsionado por uma turbina a gás Allison J-34, originalmente desenvolvida para aviões a jato. Esse motor gerava cerca de 550 hp, com entrega de potência contínua e sem a necessidade de câmbio — uma vantagem mecânica significativa, eliminando componentes sujeitos a falhas como embreagem e caixa de marchas. O chassi, desenvolvido por Ken Wallis, era construído em alumínio e fibra de vidro, e tinha tração nas quatro rodas para ajudar a domar a entrega de potência da turbina.

Com desempenho promissor nos testes, o Turbocar se qualificou na segunda fila do grid, largando na segunda posição entre os 33 carros que compuseram o grid da Indy 500 de 1967. Desde o início da prova, o piloto Parnelli Jones, campeão da Indy 500 em 1963, mostrou o potencial do carro: o Turbocar liderou 171 das 200 voltas, um domínio quase absoluto da corrida.

Porém, essa superioridade técnica incomodava a USAC (United States Auto Club), entidade organizadora da prova. Para “equalizar” o desempenho das turbinas em relação aos motores convencionais, a USAC impôs restritores de entrada de ar, limitando a potência da turbina ao forçar menor alimentação. Mesmo com essa limitação, o Turbocar ainda se mostrou mais eficiente e competitivo que seus rivais a pistão.

O sonho, no entanto, ruiu a poucos quilômetros do fim. Faltando apenas 3 voltas para a bandeirada final, uma pequena falha em um rolamento de transmissão obrigou Parnelli Jones a abandonar a corrida, deixando a vitória escapar para A.J. Foyt, que conduzia um roadster tradicional movido por motor V8.

A quebra foi trágica, mas o impacto do Turbocar foi imenso. Seu desempenho provocou uma reação imediata da USAC, que impôs novas e ainda mais severas restrições para carros com turbina a gás nas edições seguintes, tornando-os praticamente inviáveis competitivamente. Mesmo assim, o conceito foi retomado no ano seguinte com o Lotus 56, outro carro a turbina também patrocinado pela STP.

Embora o Turbocar não tenha vencido, ele entrou para a história como um dos carros mais inovadores e quase vitoriosos da história da Indy 500. Seu legado permanece como um símbolo da visão futurista de Andy Granatelli e da ousadia técnica de uma época em que qualquer coisa parecia possível.

7. Lear Vapordyne (1969): O bizarro carro a vapor que tentou correr em Indianápolis

Para entender a criação do Lear Vapordyne, precisamos voltar ao final da década de 1960, quando o excêntrico empresário Bill Lear — mais conhecido por ter criado o jato executivo Learjet — decidiu investir em um conceito tão ousado quanto improvável: um carro de corrida movido a vapor. Em uma época onde motores a combustão interna dominavam o automobilismo com tecnologia cada vez mais refinada, Lear queria provar que havia espaço para soluções alternativas, mais “limpas” e silenciosas.

A ideia do Vapordyne nasceu de um misto de ambição ecológica e puro experimentalismo. Bill Lear, defensor ferrenho de tecnologias sustentáveis, acreditava que motores a vapor modernos poderiam competir em desempenho com os movidos a gasolina. A base do projeto era um sistema de propulsão turbogerador a vapor de ciclo fechado, alimentado por uma mistura de água e um fluido especial pressurizado. Esse sistema, ainda que sofisticado em teoria, era extremamente complexo na prática, e gerava diversos desafios relacionados ao peso, à dissipação de calor e ao tempo de resposta do motor.

Para dar vida à sua ideia, Lear contratou o engenheiro de competição Bob Gurr e formou uma equipe técnica dedicada ao desenvolvimento do carro. O chassi do Vapordyne era futurista e aerodinâmico para os padrões da época, com estrutura em alumínio e carroceria de formato pontudo. O objetivo era inscrevê-lo nas 500 Milhas de Indianápolis de 1969, um dos palcos mais prestigiados do automobilismo mundial. A Indy era conhecida por permitir (até certo ponto) carros experimentais — o que tornava a empreitada menos absurda do que poderia parecer.

Contudo, os testes preliminares logo mostraram que o motor a vapor não era páreo para os potentes V8 da concorrência. O sistema levava tempo demais para atingir a pressão ideal de operação, além de tornar o carro excessivamente pesado. A própria resposta do acelerador era lenta, e a velocidade final não empolgava. Em vez de uma inovação revolucionária, o Vapordyne se mostrou mais como um projeto conceitual com dificuldades crônicas de competitividade.

Apesar disso, o carro chegou a ser inscrito para a edição de 1969 das 500 Milhas de Indianápolis, mas jamais chegou a fazer uma volta oficial no oval. Bill Lear acabou abandonando o projeto pouco tempo depois, direcionando sua atenção a outras invenções, como o desenvolvimento de sistemas de navegação e aviões mais eficientes.

O Vapordyne virou uma nota de rodapé curiosa na história da Indy, mas permanece como símbolo de uma era em que a corrida ainda permitia — e às vezes até incentivava — a experimentação radical. Embora a ideia de carros movidos a vapor em pistas de corrida nunca tenha voltado a ser levada a sério, o projeto de Lear é uma lembrança fascinante de como a fronteira entre genialidade e loucura no automobilismo pode ser tênue.

8. Jim Hurtubise’s Mallard-Offenhauser (1972): O último dos roadsters em um mundo de carros asa

Para entender a criação do Mallard, o lendário último roadster da Indy, é preciso conhecer a figura que o concebeu: Jim Hurtubise, um dos personagens mais carismáticos, teimosos e amados da história das 500 Milhas de Indianápolis. Hurtubise era um verdadeiro defensor da “velha guarda” — em um momento em que o automobilismo americano passava por uma profunda revolução técnica.

Durante a década de 1960, os carros com motor dianteiro, conhecidos como roadsters, dominavam o grid de Indianápolis. Potentes, robustos e tradicionais, eram pilotados por verdadeiros cowboys da velocidade. No entanto, com a chegada dos carros de motor central e conceitos aerodinâmicos inspirados na Fórmula 1, o cenário da Indy começou a mudar drasticamente. Em 1965, Jim Clark venceu a prova com um Lotus, marcando o início da era dos rear-engine cars. A partir dali, os roadsters tornaram-se obsoletos da noite para o dia.

Mas Hurtubise se recusava a aceitar isso.

Em 1968, ele apresentou o projeto Mallard-Offenhauser, um roadster de motor dianteiro completamente novo, construído do zero, quando todos os outros times já haviam migrado para os motores traseiros. Batizado de Mallard, o carro foi desenvolvido com a ajuda de Quinn Epperly (designer do famoso Watson roadster) e contava com um motor Offenhauser turboalimentado. Hurtubise acreditava que, com leveza, boa dirigibilidade e um motor forte, ainda era possível competir com os carros traseiros — mesmo que essa crença fosse puramente emocional.

Durante os primeiros anos da década de 1970, o Mallard tentou se classificar para diversas edições da Indy 500. Em 1972, o carro passou por atualizações e apareceu com visual limpo e estrutura aliviada. A tentativa de classificação naquele ano foi épica: Hurtubise fez todo o procedimento de inspeção, aqueceu o carro e alinhou-se para a volta de qualificação — mas quando chegou o momento crucial, estacionou o carro, abriu o capô e revelou um barril de cerveja e um monte de copos plásticos, convidando todos da equipe técnica e os fiscais para brindar em pleno pit lane. Um gesto que virou lenda.

O episódio selou de vez o status do Mallard como peça folclórica da história da prova. Ainda assim, Hurtubise continuou tentando inscrevê-lo, mesmo apenas como manobra simbólica, até o final da década. Com o tempo, o carro deixou de ser uma tentativa competitiva e passou a ser um tributo ambulante ao espírito dos anos dourados da Indy.

O Mallard-Offy jamais correu oficialmente em Indianápolis, mas isso não impediu que ele conquistasse seu lugar como ícone da resistência romântica à evolução tecnológica. Jim Hurtubise faleceu em 1989, mas seu roadster continua exposto em museus e encontros vintage, como um lembrete de que, em Indianápolis, nem sempre vencer é o que importa — às vezes, desafiar as probabilidades já é uma vitória.

9. Eagle Aircraft Flyer Special (1982): Um avião disfarçado de carro de corrida

A história do Eagle Aircraft Flyer Special começa com uma premissa ousada: e se aplicássemos os conceitos de design aeronáutico diretamente em um carro de corrida da Indy 500? Esse foi o ponto de partida do engenheiro Dean Wilson, um especialista em estruturas leves da indústria aeroespacial, que nos anos 1980 resolveu colocar suas ideias à prova no maior palco do automobilismo americano.

Wilson não era estranho ao universo das corridas — ele já havia trabalhado com Dan Gurney na All American Racers — mas seu projeto de 1982 levava a interdisciplinaridade a outro nível. Ele fundou a Eagle Aircraft, uma empresa especializada em pequenas aeronaves, e a partir dela criou o Flyer Special, um carro completamente fora dos padrões tradicionais da Indy.

O chassi do Eagle Flyer foi desenvolvido com ampla utilização de alumínio aeronáutico e painéis compostos, o que o tornava extremamente leve e rígido. A carroceria foi moldada com foco em aerodinâmica de alta eficiência, com linhas fluidas, perfil de seção delgada e entradas de ar inspiradas no fluxo laminar dos aviões experimentais. A suspensão era inovadora, com geometria otimizada para manter o contato ideal com o asfalto nas curvas de alta velocidade do Indianápolis Motor Speedway.

No coração do carro estava o motor Cosworth DFX, um V8 turboalimentado de 2,65 litros, praticamente padrão da categoria na época. O objetivo não era reinventar a motorização, mas sim maximizar o potencial do chassi ultraleve e da eficiência aerodinâmica. Com cerca de 750 HP e um peso total abaixo da média do grid, o Flyer Special prometia ser uma surpresa — ao menos no papel.

Infelizmente, a execução não acompanhou a ambição. O carro enfrentou diversos problemas técnicos durante os testes de qualificação, incluindo instabilidade em alta velocidade e dificuldade de acerto de suspensão. O design, embora avançado, era também extremamente sensível a variações de temperatura e pressão aerodinâmica, o que complicava a vida da equipe técnica. Na prática, o Flyer era imprevisível e pouco confiável.

O carro foi inscrito para as 500 Milhas de Indianápolis de 1982 com o piloto Jerry Karl, mas não conseguiu registrar um tempo rápido o suficiente para entrar no grid. Após o fracasso na tentativa de classificação, o projeto foi rapidamente engavetado. Wilson voltou a se dedicar ao setor aeronáutico e o Flyer Special se tornou uma raridade esquecida — um entre os muitos experimentos ousados que a Indy 500 inspirou ao longo de sua história.

Apesar do fracasso em pista, o Eagle Flyer é lembrado como um dos carros mais tecnicamente interessantes a tentar a sorte em Indianápolis. Uma verdadeira ponte entre dois mundos: o da engenharia de competição e o da aviação leve experimental.

10. Penske PC23 Mercedes 500I (1994): O carro que explorou uma brecha no regulamento e foi banido após vencer

Para entender a história do Penske PC23 Mercedes 500I, é necessário compreender o contexto técnico e político que cercava a Indy 500 no início dos anos 1990. Em 1994, a CART (Championship Auto Racing Teams) ainda era a principal categoria dos monopostos americanos, e Indianápolis, sob gestão da USAC, permitia a entrada de carros com diferentes configurações técnicas — o que criava um regulamento híbrido, cheio de exceções e brechas a serem exploradas.

Foi nesse cenário que o gênio de Roger Penske, aliado à engenharia da Ilmor e ao talento de Mario Illien, encontrou uma falha no regulamento. A brecha em questão dizia respeito aos motores pushrod, um tipo de arquitetura mais simples, usada nos primeiros tempos da Indy, e que havia sido mantida no regulamento para estimular equipes pequenas com motores de bloco derivado de produção. Para “ajudar” essas equipes, a USAC permitia que esses motores usassem mais pressão de turbo (55 polegadas de mercúrio, contra 45 dos DOHC convencionais) e um maior deslocamento (3,43 L contra os 2,65 L dos motores comuns).

Penske enxergou nisso uma oportunidade única: e se construíssemos um motor pushrod do zero, com tecnologia de ponta, apenas para aproveitar essa vantagem de desempenho? Foi assim que nasceu o motor Mercedes-Benz 500I, desenvolvido em segredo pela Ilmor durante mais de um ano. Apesar de usar arquitetura pushrod (comando no bloco e hastes para acionar as válvulas), ele era uma unidade moderna, feita com os melhores materiais disponíveis e capaz de girar a rotações absurdamente altas para esse tipo de motor.

O resultado foi um propulsor com mais de 1.000 HP, um valor cerca de 200 HP acima do que os motores DOHC Cosworth e Honda conseguiam entregar na época. O motor foi instalado no excepcional chassi Penske PC23, um carro que já era dominante nas etapas da CART, com suspensão refinada, excelente distribuição de peso e aerodinâmica apurada.

A estreia desse “combo” em Indianápolis foi avassaladora. Em maio de 1994, Al Unser Jr. venceu a corrida após liderar 119 das 200 voltas. O desempenho dos Penske-Mercedes foi tão superior que os rivais ficaram atônitos. Paul Tracy, com o mesmo carro, também teve ritmo para vencer, mas abandonou por falha mecânica. Foi uma humilhação técnica para o restante do grid.

Imediatamente após a corrida, a USAC modificou o regulamento, restringindo drasticamente os motores pushrod e banindo, na prática, qualquer tentativa de repetir o feito. O 500I foi aposentado com 100% de aproveitamento: disputou uma única corrida, venceu, e foi proibido.

O caso gerou enorme debate no paddock. Alguns consideraram um golpe de mestre de Roger Penske, que apenas seguiu as regras ao pé da letra. Outros viram como uma distorção antidesportiva. Seja como for, o PC23 Mercedes 500I entrou para a história como um dos maiores exemplos de engenharia inteligente — e de como vencer, pois a criação de um carro tão dominante fez com que as regras precisassem ser reescritas.

Bonus: Quin Epperly “Fuel Injection Special” (1955): O streamliner que antecipou o futuro — e foi interrompido por uma tragédia

Nos anos 1950, a Indy 500 era dominada por roadsters de design conservador, com carrocerias abertas e aerodinâmica rudimentar. No entanto, o engenheiro Quin Epperly, em colaboração com os mecânicos Jim Travers e Frank Coon — conhecidos como os “Indy Whiz Kids” —, buscava revolucionar essa tradição. Encomendado por Howard Keck para o bicampeão Bill Vukovich, o Fuel Injection Special foi concebido como o primeiro carro de corrida americano projetado com auxílio de túnel de vento, visando minimizar o arrasto aerodinâmico e maximizar a velocidade em linha reta.

O projeto apresentava uma carroceria totalmente carenada, com rodas cobertas e linhas suaves que lembravam os streamliners alemães da Auto Union e Mercedes-Benz dos anos 1930. Um diferencial notável era o “elevador” traseiro ajustável — um precursor dos aerofólios modernos — que permitia ao piloto alterar o equilíbrio aerodinâmico durante a corrida. Além disso, o carro possuía um layout assimétrico, com o cockpit e o motor deslocados para a direita, otimizando a distribuição de peso nas curvas predominantes para a esquerda do circuito de Indianápolis.

O coração do streamliner era um motor Offenhauser de 270 polegadas cúbicas, com duplo comando de válvulas no cabeçote e injeção de combustível, montado em um chassi leve e rígido. A combinação prometia desempenho superior, mas o carro não ficou pronto a tempo para a Indy 500 de 1955. Vukovich, então, optou por correr com um Kurtis Kraft tradicional da equipe de Lindsey Hopkins.

Tragicamente, durante a corrida, Vukovich sofreu um acidente fatal enquanto liderava, encerrando não apenas sua carreira, mas também o envolvimento de Keck com o automobilismo. O streamliner inacabado foi armazenado por décadas até ser adquirido por Jimmy Dobbs, que, com a ajuda de Epperly, completou e restaurou o carro conforme o projeto original. Em 2019, o veículo foi leiloado por US$ 385.000, sendo reconhecido como um marco da engenharia automotiva americana.

O Fuel Injection Special permanece como um símbolo de inovação interrompida, representando uma visão futurista que, embora não tenha competido, influenciou o design de carros de corrida nas décadas seguintes.

Fontes:

Two Wheels Too Many: The Story of the Pat Clancy Special. Disponível em: https://www.macsmotorcitygarage.com/two-wheels-too-many-the-story-of-the-pat-clancy-special/.

No.28 CUMMINS DIESEL SPECIAL TO RUN WITH MOTORSPORTS GAME-CHANGERS AT GOODWOOD. Disponível em: https://www.cummins.com/news/releases/2017/06/23/no28-cummins-diesel-special-run-motorsports-game-changers-goodwood.

1956 Barahl Special. Disponível em: https://roarington.com/media-house/directories/cars/ferrarikurtis_kraft_barahl_special_1956.

Another Look at Smokey Yunick’s Capsule Car. Disponível em: https://www.macsmotorcitygarage.com/another-look-at-smokey-yunicks-capsule-car/.

Stein-Huffaker Twin Porsche Indy Car. Disponível em: https://sites.google.com/site/exoticcarspage/stein-huffaker-twin-porsche-indy-car.

STP-Paxton Turbocar, 1967. Disponível em: https://americanhistory.si.edu/collections/object/nmah_882080.

Was Bill Lear’s steam-powered Vapordyne more than Indy-racer vaporware? Disponível em: https://www.hagerty.com/media/automotive-history/was-bill-lears-steam-powered-vapordyne-more-than-indy-racer-vaporware/.

Jim Hurtubise and the Mallard-Offy. Disponível em: https://www.macsmotorcitygarage.com/jim-hurtubise-and-the-mallard-offy/.

Eagle Aircraft Flyer: a bizarrice perigosa criada por um curioso na Indy. Disponível em: https://projetomotor.com.br/eagle-aircraft-flyer-special-indy-indianapolis/.

Como Penske e Ilmor construíram um monstro que dominou a Indy em 1994. Disponível em: https://projetomotor.com.br/penske-ilmor-mercedes-indy-indianapolis-1994/.

1955 Quin Epperly “Fuel Injection Special” Indy 500 Streamliner. Disponível em: https://www.sportscarmarket.com/profile/1955-quin-epperly-fuel-injection-special-indy-500-streamliner.

The 1955 Indy 500 Crash Killed a Legend, and the First-Ever Wind-Tunnel-Designed Race Car. Disponível em: https://www.autoevolution.com/news/the-1955-indy-500-crash-killed-a-legend-and-the-first-ever-wind-tunnel-designed-race-car-231763.html.

Simplesmente sensacional o post!

Durante a semana vou saborear cada historia dessas maquinas apaixonantes que foram na decada de 50s e 60s da Indy 500.